一部失而复得的《红楼梦》珍本,一段尘封百年的印刷传奇——《增评补图石头记》首发座谈会日前在北京曹雪芹学会品红轩举行。与会专家以1884年上海同文书局初刊《增评补图石头记》为核心,为大家梳理《红楼梦》版本源流脉络,追溯孤本背后的收藏传奇故事。

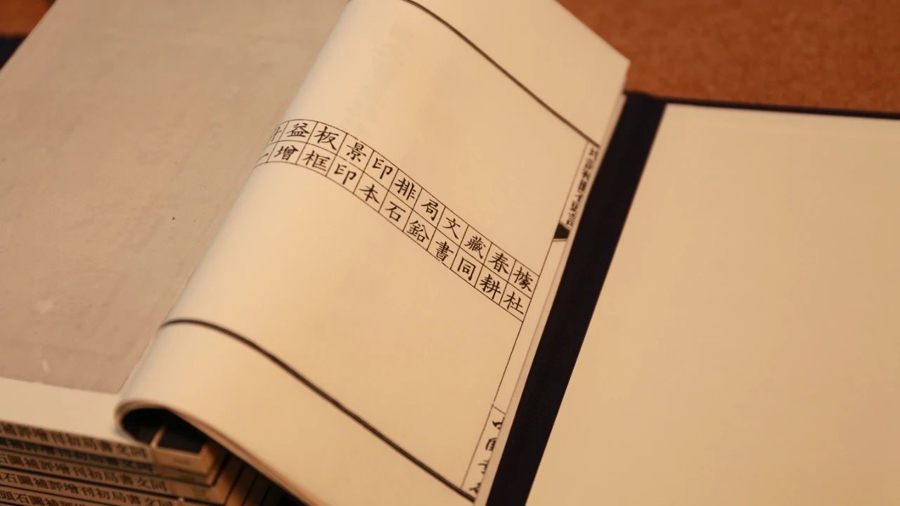

此版《增评补图石头记》为著名《红楼梦》版本研究专家、版本收藏大家杜春耕珍藏孤本,是存世唯一带有光绪十年明确牌记的同文书局初刊本,确证了其作为《红楼梦》铅石系列印本肇始之作的真实身份,堪称“举世孤本”。中国书店特据此藏本限量推出高质量还原影印本。

本次影印出版的推动者张青松,在会上深情讲述了这套《增评补图石头记》孤本的传奇经历。原来,收藏家杜春耕曾一度以为该书的第一函已然遗失,使得这套珍本长期以不完整的状态存在。直至一天他在家中的吊柜里,发现了这关键的缺失一函。为了确保影印质量天添盈,杜春耕更是慷慨同意将原书拆线扫描,并由修书匠人复原。

杜春耕指出,尽管书中标注为石印,却同时存在铅排文字,这反映了同文书局在印刷技术上的独特实践——用铅字排版,再以石印方法印刷,诸多好玩之处使得此书别具研究价值。

中国古籍鉴定专业委员会委员艾俊川深入剖析了此本在印刷史上的里程碑意义。光绪十年,中国仅有点石斋和同文书局两家具备石印技术。同文书局创造性地将铅排活字与石印结合,铅排确保了文字的清晰美观,而石印则实现了260幅插图的精准复制。

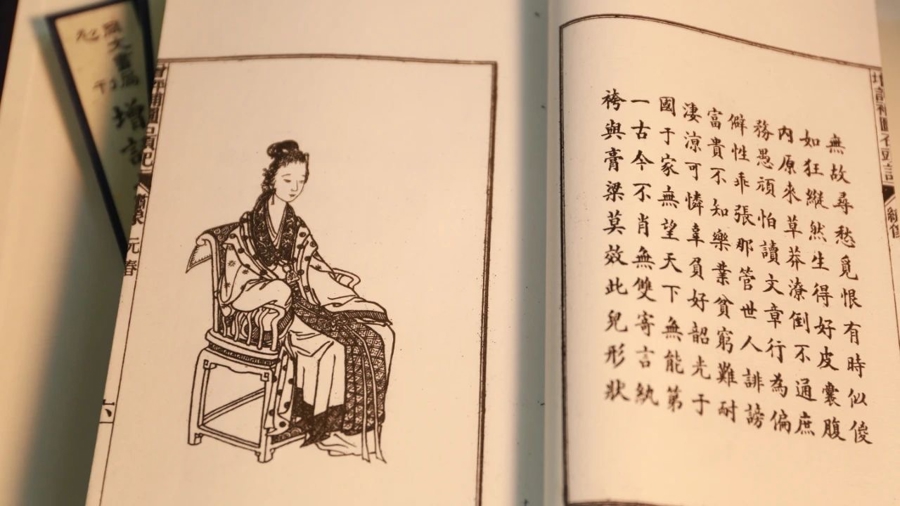

艾俊川现场传授鉴定技巧:“铅字多为凸版印刷,纸薄会留压痕;石印则因二次上墨,边缘常有浮墨晕染。”石印技术的革新极大地降低了印刷成本,使得晚清的《红楼梦》石印本价格远低于雕版印刷,从而让普通百姓也能负担得起,实现了《红楼梦》从文人案头到市井街巷的传播革命。

针对版本的源流,张青松阐明《增评补图石头记》的文本主要承袭王希廉和大某山人的评点,而王希廉本又以程甲本为基础。北京大学著名学者辛德勇则由此延伸至版本的争议,他感慨道:“读这套光绪本中的评语特别感慨——清代读者就指出后四十回‘如常山蛇首尾相应,安根伏线,有牵一发全身动之妙’。现代作家林语堂、王蒙都认为续写比原创难百倍。”

辛德勇对比了早期抄本与程高刻本的显著差异,并强调了这套铅石印本的独特价值:“正是通过工业技术将定本固化,终结了抄本时代的文本流变,具有重要的历史意义。”

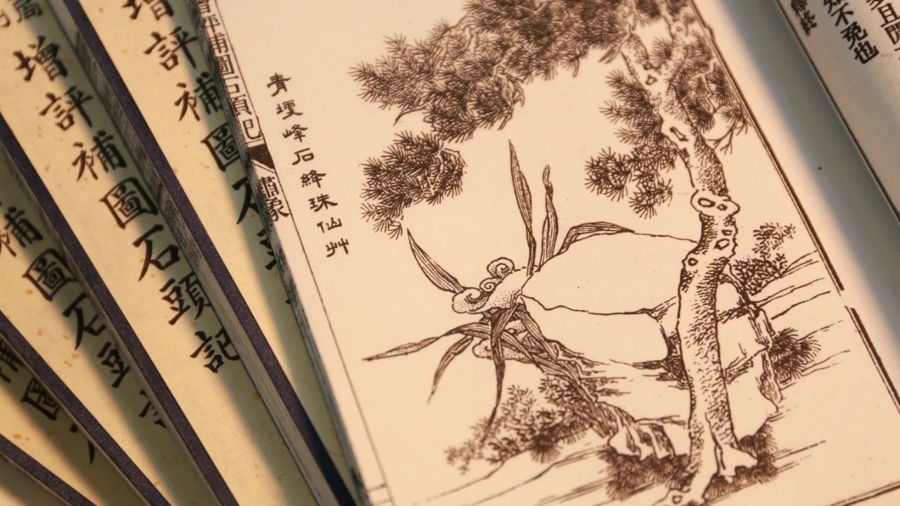

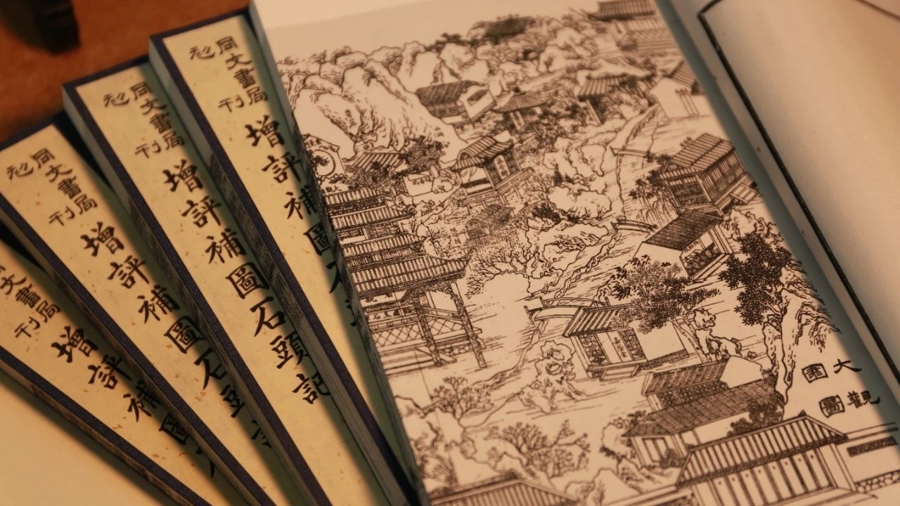

与会专家凝练出《增评补图石头记》的四大开创性意义,将其定位为红学史上的一个里程碑。这是第一套铅石印本,开创“铅排+石印”工艺,推动中国印刷工业转型。这也是第一套两家合评本,整合王希廉与大某山民评点,奠定晚清评点派基础。这是第一套回目画本,内含260幅插图,包括19幅工笔绣像,复兴小说图像叙事。这也是第一套大观园图本,全景呈现大观园园林空间,为红学研究提供视觉实证。

为呈现板框内纸的原貌,中国书店采用了安徽宣纸放大10%进行精印。北京曹雪芹学会副会长位灵芝总结,从曹雪芹手抄本到程高刻本天添盈,再到这套铅石印本,《红楼梦》的版本伴随着技术进步不断定型,“今天我们得以穿越时空,收藏这个字口清晰、图画精良的铅石印本,对红学爱好者而言实属难得机遇。我们触摸的不仅是纸张纹理,更是文化传播的千年脉络。”

嘉汇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。